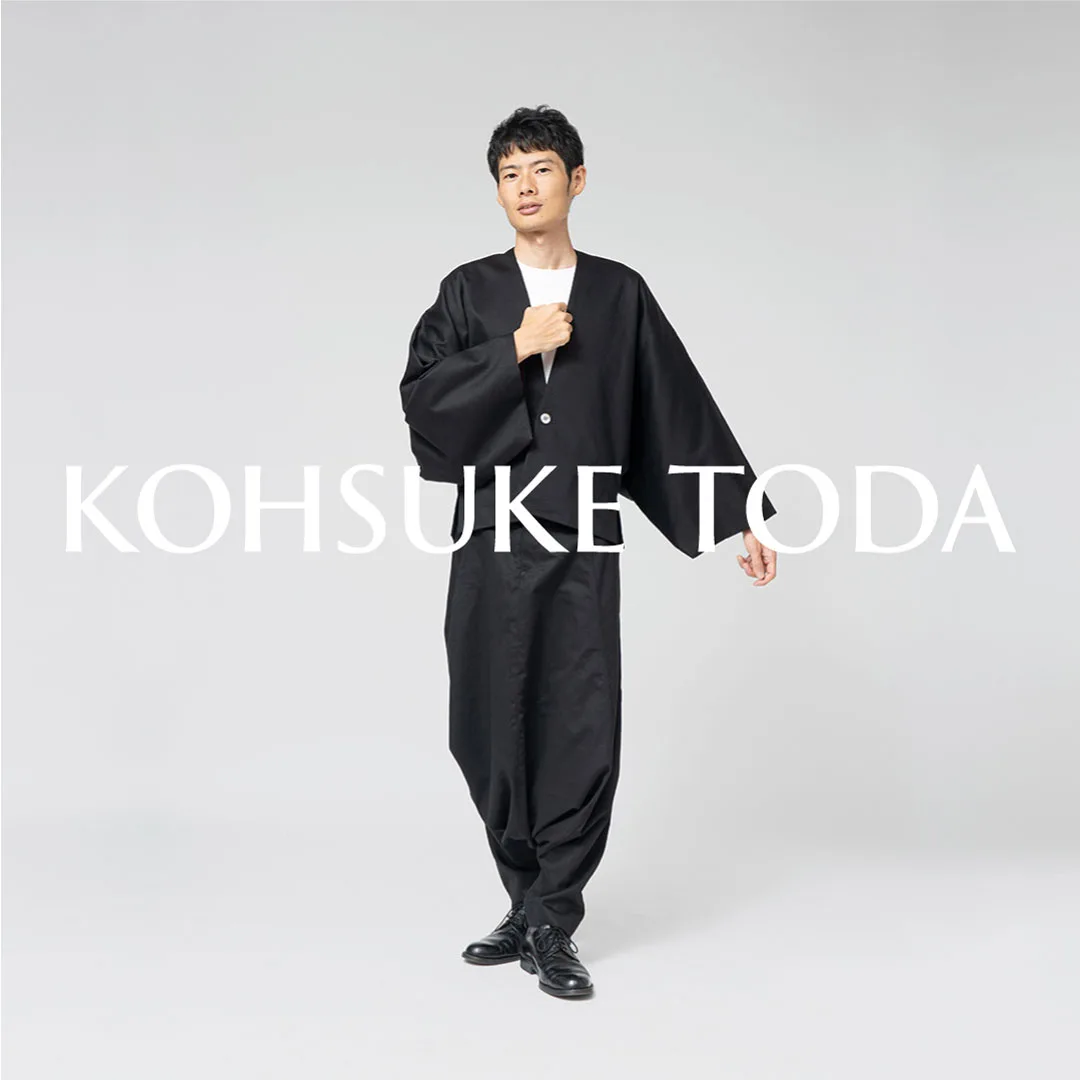

KOHSUKE TODA

霞羽織/霞袴/霞筒袖

2023|本着物 綿

「和の衣」、そして「ほんきもの」を経て、自らの名を冠した「KOHSUKE TODA」として発表した着物です。

学生時代、デザインを学んでいく過程で最も衝撃だったことは、まぎれもなく「ふつう」という価値観との出会いでした。奇抜な製品は生活に残りにくく、結局は何気なく買ったものが日用品となり、そんなものこそが生活を支えるものになっていく。奇抜や斬新なものを志向していた当時、この「ふつう」との出会いでデザインの方向性は大きく変化しました。

そして、功を奏したのでしょう。大学二年次以降は課題でトップを取る機会も増え、卒業制作ではデザイン学科のプロダクトコース賞を受賞することができました。しかし大学卒業後、この考えが変わる転機が訪れます。それは、ふつうを提唱していたデザイナーの方々が手掛けているものは、本当にふつうなのだろうかと感じたことがきっかけです。

あくまで個人の、主観的かつ感覚的な捉え方ではありますが、それらは「グローバルスタンダード」であり、この土地にとってのふつうではないと感じるようになりました。それからは、私が思う「本当のふつう」を生み出してみたいと考えるようになり、現在の風土や歴史を尊重するデザイン思想に繋がっています。

考えを深めていく過程において、柳宗悦の「民藝」やバーナード・ルドフスキーの「建築家なしの建築」にみられるような、その土地に根付くものづくりや思想は大いに参考になりました。

柳は、無名の職人たちによる「民衆」「実用」「多量」「廉価」「通常」といった性質を有する「民藝(民衆的工藝)」には、「他力美」や「健全な美」が宿ると説き、個人作家による「知識」「個性」「稀有」「高価」「異常」といった性質を有する「美藝(美術的工藝)」に対して異を唱えています。

また、ルドフスキーの「風土的(vernacular)」「無名の(anonymous)」「自然発生的(spontenous)」「土着的(indigenous)」「田園的(rural)」といった視座から語られる、世界各地の無名の工匠による風土的な建築はとても魅力的であり、西欧世界の建築史に一石を投じています。

その上で私としては、あくまでも私個人の感覚、感性を大切にしています。なぜかを素直にお伝えしますと、ご選出された民藝館の展示品や建築家なしの建築では、あまり暮らしたいとは思えなかったことがあげられます。現代の利便性の高い生活を享受していますので、この現状が要因であることは言うまでもありません。

実際、柳は洋服で仕事をしていました。地方の調査ではジャケットにパンツを。重要な式典などへはスーツを着用して出席しています。この点には、どうしても思想との乖離があったのではないかと感じています。おこがましい限りではありますが、本音を言えば、民藝を身に着けてほしかった。

柳に限らず、風土や伝統を大切にされている方には、ぜひとも説得力のある衣服を身に着けて頂けたらとも思います。

無論、これだけ洋服が普及している世の中に対して、わざわざ風土的な衣服を生み出そうとすること自体が稀有な行為であり、本着物の特性として「風土的」「歴史的」「伝統的」「霊性」に加えて「個性」や「時代性」といった性質を持たせていることからも明らかですが、既存から見出す「民藝」および「建築家なしの建築」と、既存から生み出す「本着物」とでは趣旨が異なることは理解しています。

これについては、どこまでも私はひとりの作り手として、既存のものを崇拝するだけではなく、現在の知識や技術や感性を以てして、より良いものを生み出せると信じているのだと思います。

文明の発達によって、必ずしもあらゆる物事が向上しているとは思いませんが、それでも良い面はあります。それらを取捨選択する審美眼こそが、デザイナーに求められる最も根源的な職能です。

私は、自ら手掛けた本着物を身に纏うことで、表現者としてその責務を全うします。

このような特異な思想を分かち合える方と出会い語らえたのなら、とても幸せな人生だと思います。

| デザイン | 戸田光祐 |

| 写真(物撮り) | 株式会社桃屋美術 春日晃 |

| 写真(街撮り) | 高橋知也 |

| 2024AW | KOHSUKE TODA |

| 2024 | KOHSUKE TODA |

| 2023 | KOHSUKE TODA |

| 2019 | ほんきもの |

| 2017 | 和の衣 |